日本語教師の仕事は

日本語を母語としない人に

「日本語」を教えることです。

仕事内容

日本語教師は「国語」を教える教師ではなく、外国語として「日本語」を教える語学の教師です。

外国人に日本語を教えるためには、文法、音声等の専門的な知識や指導の技術が必要です。

学習者の日本語学習の目的に合った、教育内容・指導法を考える必要があります。

そして、今、日本で暮らす外国人の増加に伴い、日本語教師の活躍の場はますます広がっています。

ちょっとくわしく … 日本語教育事情!

-

1渡日前教育

日本で暮らす外国人が増加するということは、来日後の国内の日本語教育だけでなく、来日前の母国での日本語教育(=渡日前教育)の需要も高まります。

ちなみに、世界の日本語学習者は400万人!(独立行政法人国際交流基金、2012年調査)

この数字1979年以来過去33年間で31倍にも増えています。 -

2外国人材の受入れ

日本国内では、労働人口の減少に伴い、外国人材の受入れが社会的需要として高まりを見せています。留学生への日 本語教育だけでなく、ビジネス日本語など幅広い日本語教育の需要が高まると見込まれます。

-

3日本語教師不足

国内での日本語教師不足に伴い、海外で渡日前教育を担う日本語教師も不足しています。今、国内外で日本語教師が求められています。

もっとくわしく … 活躍の場所はこんなに!

国内

- 留学生を対象とした大学や日本語教育機関(日本語学校)

- ビジネスパーソンを対象としたプライベートレッスンや企業内レッスン

- 来日する人の子どもを対象とした小中学校等の教育機関

- 日本で暮らす外国人を対象とした日本語教室やボランティア団体

- 日本国籍だけれど日本語が母語ではない児童対象のレッスン など

海外

- 日本への留学準備をする人対象の語学学校

- 日本語を外国語科目として選択する児童・生徒・学生対象の現地教育機関

- 日系企業に勤めるビジネスパーソン対象の企業内レッスン

- EPA(経済連携協定)に基づく看護師等の候補者対象の渡日前研修

- 青年海外協力隊、シニアボランティア、日本語パートナーズ など

もっとくわしく … 日本語指導もいろいろ!

- 進学目的の留学生には入試対策も含めた日本語

- ビジネスパーソンにはビジネスマナーや文化も含めたビジネス日本語

- 小中学生には日本のアニメや歌などの日本文化

- 外国人の家族には日常生活により密着した日本語 など

文部科学大臣から認定を受けた認定日本語教育機関の日本語教師になるに、「登録日本語教員」の資格が必須となります。

日本語教師の資格とは?

文部科学大臣から認定を受けた認定日本語教育機関の日本語教師になるには、「登録日本語教員」の資格が必須となります。

プライベートレッスン、ボランティア、海外の日本語教育機関等でも、必須ではありませんが採用時の条件として求められることが多いようです。

日本語教育機関認定法

2023 年(令和5 年)5 月に成立した「日本語教育機関認定法」により、2024 年(令和6 年)4 月から、2 つの新制度「日本語教育機関の認定制度」と「日本語教員の資格制度」が始まりました。これらの制度は、留学生や就労者など多様な目的を持つ外国人に対する日本語教育の質を確保し、提供することを目的とするものです。

これまでの日本語教育に対する問題点の一つとして、日本語教育機関における教育の質が様々であることが挙げられており、質の確保のための仕組みが不十分であると言われていました。そこで、新制度を導入し、具体的な基準を設けて日本語教育の質を向上させることを目指します。

また、学習者や自治体、企業等が日本語教育機関を選択する際に、教育水準等について正確かつ必要な情報を得られるようになることが期待されています。

登録日本語教員

登録日本語教員とは

「登録日本語教員」の資格とは、認定を受けた日本語教育機関において、外国人に日本語を教える日本語教員の資質・能力を確認し、証明するための国家資格であり、日本語教育の質の向上及び日本語教師の確保を図ることを目的として創設されました。登録日本語教員になるには、日本語教員試験に合格し、実践研修を修了した後、文部科学省に登録申請を行います。

国家資格化によって、今後日本語教員の重要性について社会的認知が進むことでしょう。そのような流れの中、日本語教員は有資格者としての専門性を生かし、認定日本語教育機関のみならず小・中・高等学校、自治体や企業などの認定日本語教育機関以外の日本語教育を行う機関やサービス等、様々な日本語教育のニーズに対応しながら活躍の場が広がっていくと期待できます。

登録日本語教員になるには

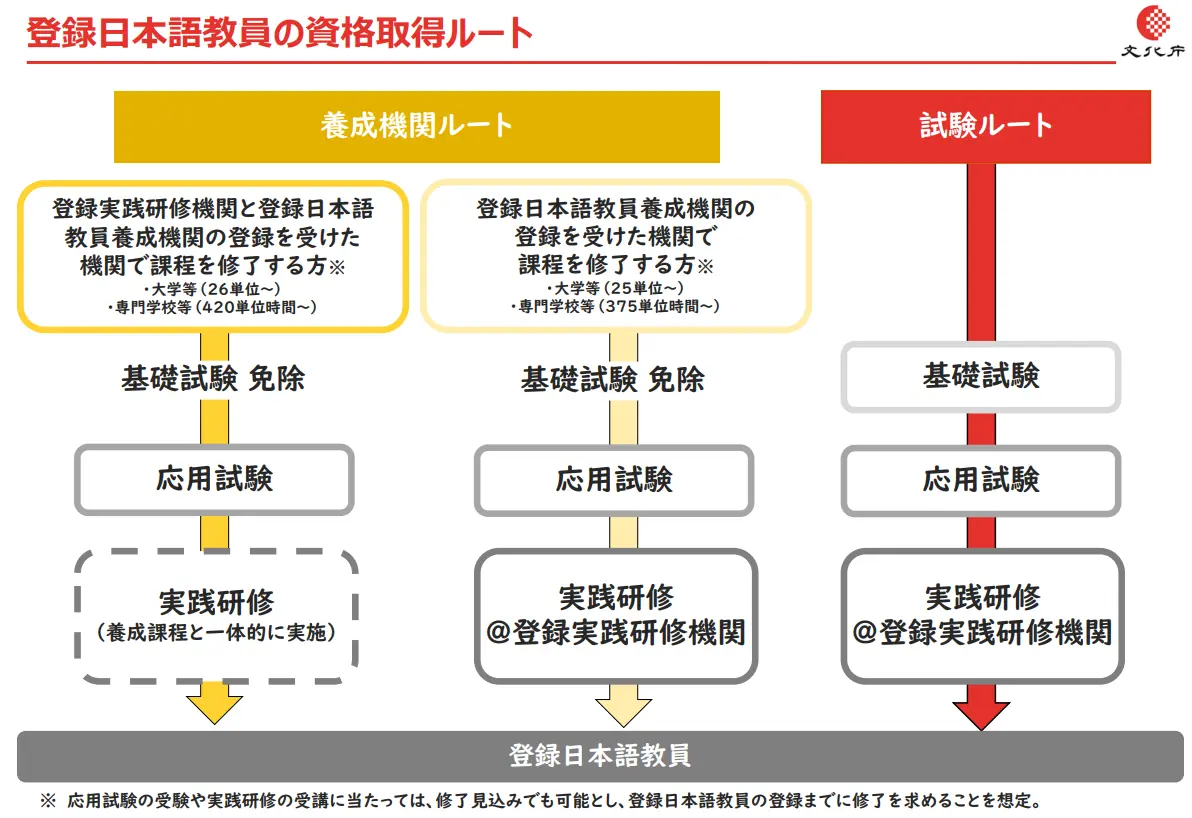

「登録⽇本語教員」になるためには、試験ルートと養成機関ルートの2つがあります。(参考:下図 文部科学省サイトより)

試験ルートでは「⽇本語教員試験」(基礎試験と応⽤試験により構成)に合格し、⽂部科学⼤⾂の登録を受けた登録実践研修機関が実施する実践研修を修了する必要があります。(図 赤/試験ルート)

養成機関ルートとして⽂部科学⼤⾂の登録を受けた登録⽇本語教員養成機関が実施する養成課程を修了した人は、申請により⽇本語教員試験の基礎試験の免除を受けることができます。(図 黄/養成機関ルート)

また、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了した場合は基礎試験が免除、実践研修は実施済となるので応用試験のみを受験することになります。(図 黄/養成機関ルート左)

また、認定日本語教育機関で日本語教育を担当する教員の経過措置も設けられており、登録日本語教員の資格がない場合でも法施行後5 年の経過措置期間内(令和11 年3 月31 日まで)は認定日本語教育機関に教員として勤務できます。

認定日本語教育機関

認定日本語教育機関とは

「認定日本語教育機関」とは、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣認定を受けた日本語教育機関であり、留学分野だけでなく就労と生活の分野も含まれます。

認定を受けた後にも、定期報告や変更事項の届出等が必要となり、基準を順守しているか国に常にチェックされている状態となります。学習環境に関する情報公表、自己点検評価の結果公表も義務化され、審議会による実地視察なども行われます。文部科学大臣は、必要に応じて日本語教育の実施に関して報告を求めることができるほか、勧告及び是正命令を行うことができます。

また、認定日本語教育機関で日本語教師として働くためには「登録日本語教員」の資格取得が必要です。

認定の条件

認定日本語教育機関制度は令和6 年(2024 年)から開始されていますが、既存の日本語教育機関に対しては2024 年4 月から5 年間の経過措置期間が設けられています。これは、新たな基準に即座に対応するのが難しい機関に対して、一定の期間を設けて準備を行うためのものです。

留学のための過程を置く日本語教育機関には、主に以下の基準を満たすことが求められます。

- 教員及び職員の体制

- 適切な数の教員を配置し、教育の質を確保するための体制を整えること。

- 施設及び設備

- 教育上及び保健衛生上適切な施設と設備を備えること。

- 日本語教育課程

- 学生の目的(例えば「留学」、「就労」、「生活」など)に応じた日本語能力を習得させることを目的とした課程を設けること。また、これらの課程は文化庁が作成した「日本語教育参照枠」に対応したものであることが求められます。

- 学習上及び生活上の支援体制

- 日本語に通じない生徒が学習を継続するための支援体制を整えること。

認定機関のメリット

認定基準等を満たす日本語教育機関は、一定の質が担保されたものとして文部科学大臣が認定した機関であり、その情報は文部科学省のホームページや日本語教育機関認定法ポータルサイトで多言語で公表されます。その情報をもとに、外国人本人や企業等は、一定の質が担保され、かつ学習者の状況に合った適切な機関を安心して選択することが可能となります。

一方、認定日本語教育機関は機関の紹介や広告等に文部科学大臣が定める表示を付することができるようになり、学生募集においても教育の質が担保された教育機関であることを内外にアピールできるというメリットがあります。

キャリアデザイン

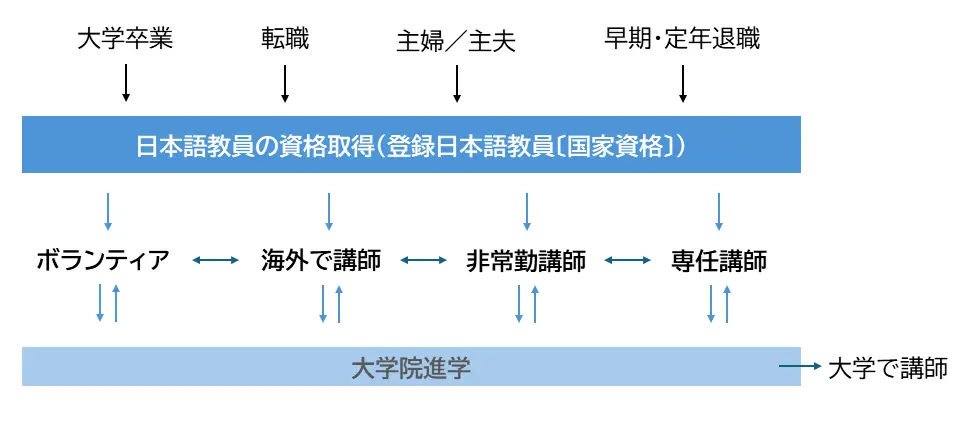

キャリア・デザインとは、自分が目指す仕事内容・働き方・生き方の実現に向けて主体的に計画を立てることです。みなさんは日本語教師としてどのようなキャリア・デザインを考えているのでしょうか。

日本語教育へのかかわり方は多様なので、キャリア・デザインにおいて多くの選択肢があります。

日本語教育の対象者は、例えば、「留学生」、「就労者」、「生活者としての外国人」、「児童生徒等」など、活動分野は様々です。

日本語教師の雇用形態や働き方ですが、専任教師(正規雇用)、非常勤教師(非正規雇用)、ボランティア、フリーランス(個人事業主)として働くなど、さらに非常勤教師として複数の学校で働く(かけ持ちで働く)、非常勤教師をしながらフリーランスとしても働く、他の仕事とダブルワークで働くなど働き方は多様です。

働く場所は、国内か海外か。国内の場合、日本語学校、大学、地域の日本語教室、国際交流協会、地方公共団体などがあります。海外の場合、大学からの募集やJICA(独立行政法人国際協力機構)の海外協力隊など公的な派遣プログラムがあります。

また、日本語教師は、専門職であり、この仕事を続ける限り、継続的なスキルアップ、知識のアップデートは必須です。教育及びそれを取り巻く社会は、加速度的に変化・進展しており、常に新たな情報もつかんでおかなければなりません。日本語教師になったら日本語教師を終えるまで、教師としての成長を続けていくことが求められます。

さらに日本語教師は経歴や年齢も様々であり、多様な人材が日本語教育を担っています。

以下は、日本語教師のキャリアパスを簡単に示したものです。これ以外にも様々な道筋があります。

さて、このような状況の中で、日本語教師という仕事を自分にとって意義あるものにするためにはどうしたらいいでしょうか。自分が目指す仕事内容・働き方・生き方の実現に向けて主体的に計画を立てる、つまり、キャリア・デザインをすることが望ましいでしょう。人生において、その時々の自身を取り巻く環境や能力から判断し、日本語教育という仕事にどのようにかかわっていくか、また、教師としてどのように成長してくか、主体的に計画・設計していくことが重要です。

キャリア・デザインは、中期程度で十分です。長期的な計画も自分の理想とする目標への道ですから、キャリア形成のための大きな支えや力になるでしょう。しかし、急激に社会が変化する今の時代において、将来の予測が難しく、価値観も多様化しています。このような中で長期よりも中期のほうが、計画が立てやすいのではないかと思います。

キャリア・デザインによって進む方向が決まったら、不安であっても一歩踏み踏み出してみます。一歩踏み出すことで、予期していなかった出来事やめぐり合わせ(偶然)があり、それがキャリア形成において重要な機会になることもよくあることです。最初に立てたキャリアの計画は、変わるのが普通です。そのような場合、ある程度方向性が見えたタイミングで、新たにキャリア・デザインを行うといいでしょう。

参考までに「計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)」というキャリア理論があります。これは偶然の出来事や出会いによってキャリアが決定されるというものです。ただし、偶然の出来事や出会いを待っているのではなく、そのような機会を、新たなキャリア形成につなげていくために必要な5つの行動が示されています。

- ①好奇心:未経験・道の分野を学ぼうとする。

- ②持続性:好奇心に向き合い、取り組みと続ける。

- ③柔軟性:こだわりや理想に縛られず、柔軟に物事をとらえる。

- ④楽観性:失敗や困難も自分のプラスになると考える。

- ⑤冒険心:結果に不安があっても一歩踏み出してみる。

いずれも前向きな姿勢であり、キャリア形成だけでなく、教師の成長にとっても重要な行動です。

日本語教師としての道を切り開いていくのは自分です。日本語教師という仕事に前向きに取り組み、自律的にキャリア形成ができれば、日本語教師という仕事を、“やりがい”があり、“日々感動を体験できる”仕事にすることができるでしょう。