文部科学大臣の登録を受けた機関で

日本語教師の実践力を身につけよう!

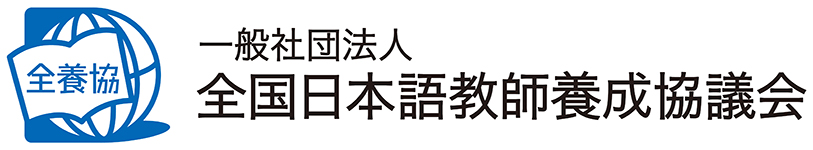

登録日本語教員の資格ルート

「登録⽇本語教員」になるためには、試験ルートと養成機関ルートの2つがあります。(参考:下図 文部科学省サイトより)

新たに日本語教員になろうとする方(現職者以外の方)向けの説明資料「登録日本語教員の登録等について」でもご確認ください。

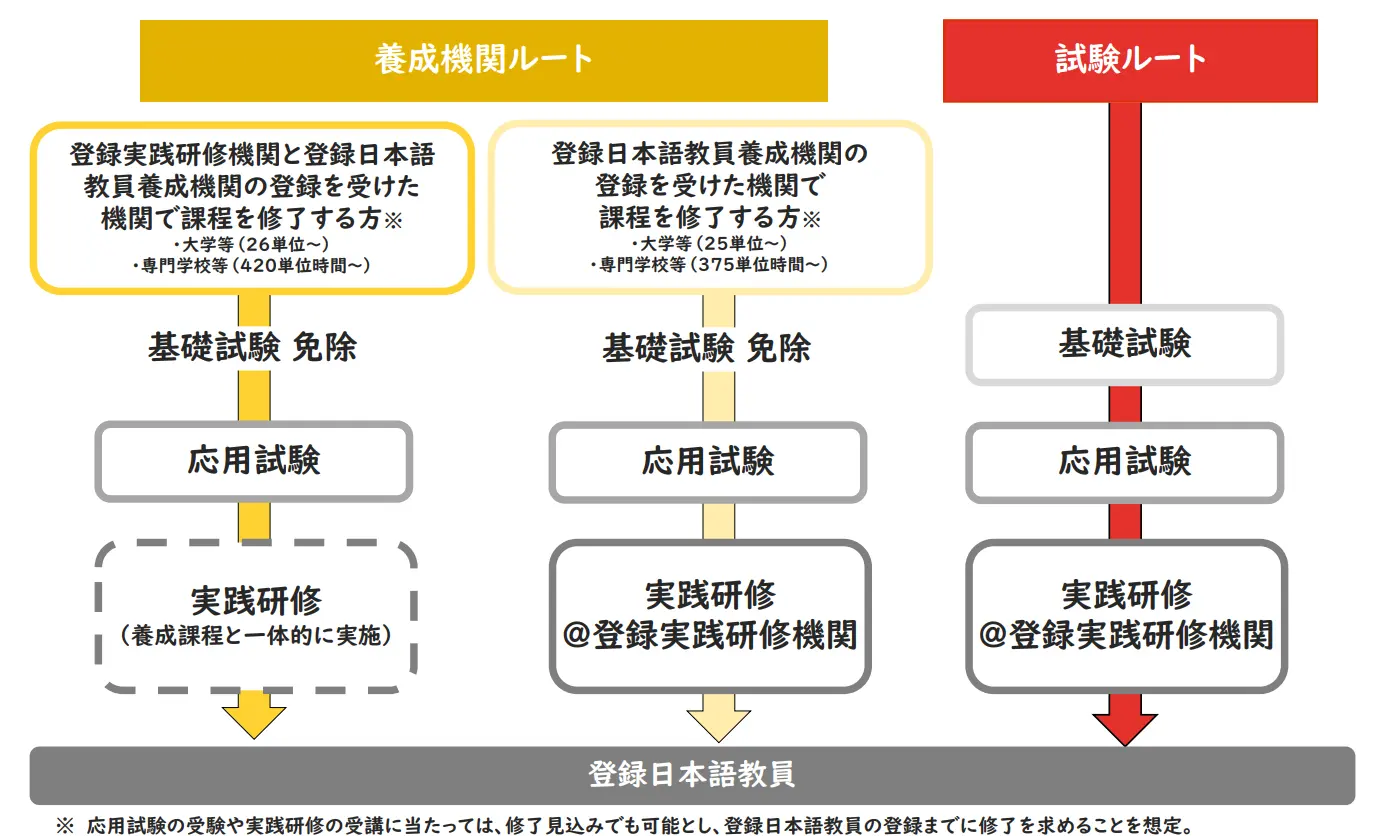

令和11 年3 月31 日までに、法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関で日本語教員として1 年以上勤務した方を対象に経過措置が取られます。(参考:下図 文科省サイトより)

経過措置には、対象となる方の属性に応じて、C、D-1、D-2、E-1、E-2、Fの6つのルートがあります。ルートによって登録に必要な試験や講習が異なりますので、ご自身がどの経過措置ルートに該当するかについて正確に把握する必要があります。文部科学省のサイトをご確認ください。

※文部科学省のサイトの情報は随時更新されるため、必要に応じて定期的にご確認いただくことをお勧めします。

登録日本語教員養成機関

登録日本語教員養成機関とは、日本語教師としての基盤となる「日本語教師【養成】に求められる資質・能力(①知識、②技能、③態度)」の育成を目的とする日本語教員養成機関で、 文部科学大臣の登録を受けた機関を指します。

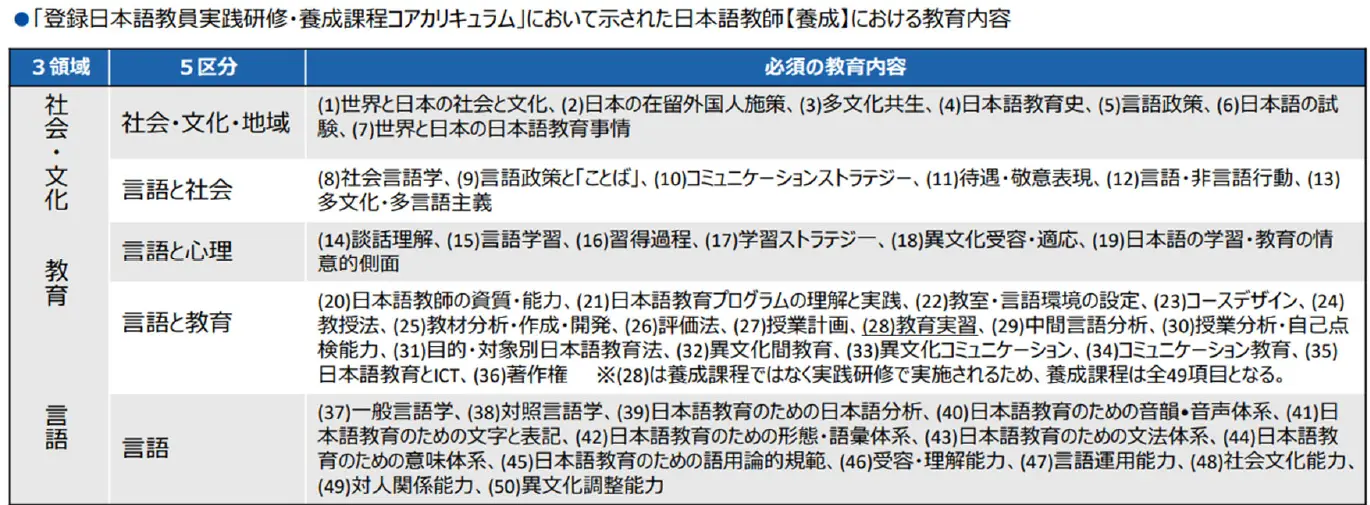

認定日本語教育機関で働く登録日本語教員を目指す人にとって、最低限学んでおくべき内容を示した「養成課程コアカリキュラム」に基づいて学修する教育課程です。同カリキュラムでは「必須の教育内容」49項目が網羅的に示されています。登録日本語教員養成機関には、受講者が必須の教育内容を確実に習得し、日本語教育が実践できるよう授業を工夫することが求められます。

また、登録日本語教員養成機関には高度な専門性と知見を有する教授者が配置されていることが求められ、養成課程の授業時間は375 単位時間以上(1単位時間は45分以上。大学の単位の場合は25単位以上。)と定められています。

登録日本語教員養成課程を修了した場合は、「日本語教員試験」の基礎試験が免除となります。

文部科学省「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の概要」より

「必須の教育内容50 項目に対応した日本語教員養成課程等」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94027001_03.pdf

登録実践研修機関

登録実践研修機関とは、文部科学大臣の登録を受けた、いわゆる教育実習を中心に行う日本語教員を養成する機関です。ここでは身に付けた知識や理論を活用して日本語を教える実践力を養います。

登録実践研修機関で行われる実践研修では、「実践研修コアカリキュラム」等で示された①オリエンテーション、②授業見学、③授業 準備、④模擬授業、⑤教壇実習、⑥振り返りを全て含む45 単位時間(1単位時間は45分以上。 大学の場合は1単位以上。)以上の教育プログラムを実施します。

また、登録実践研修機関は、教壇実習を行う実習先を選定し、要件を満たした指導者を確保した上で、所定の教育プログラムを適切に実施し、責任を持って教壇実習等に関わる体制を構築することを求められています。

登録実践研修機関での実践研修を受講するためには、原則として養成課程の修了もしくは日本語教員試験・基礎試験に合格することが要されます。

登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関は別々の登録機関ではありますが、1つの機関が両方の登録を受けることも可能です。両方の登録を受けている機関であれば、これまでの文化庁届出受理講座のように養成課程と実践研修を一体的に受講することができ、受講者にとっては効率よく学習できるメリットがあるでしょう。

「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」

https://www.mext.go.jp/content/20240321-ope_dev02-000034812_4.pdf